展示

旗本の家

ウェブサイトへの記事掲載と常設展示室でのギャラリートークの連動企画「今月の逸品」は、当面の間、ウェブサイトのみでの展開とし、詳しい解説で学芸員おすすめ資料の魅力をお伝えします。

2024年12月の逸品

旗本の家

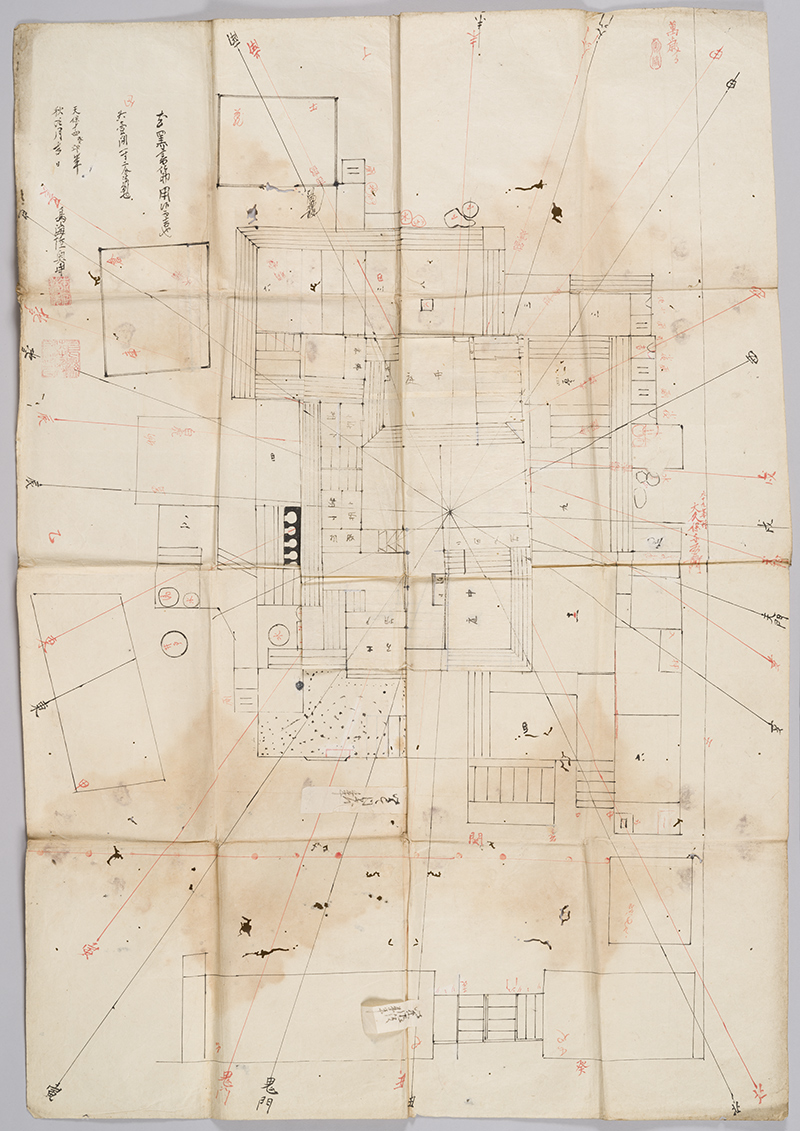

家相図(かそうず)

〔寄託(椎橋家・旗本大久保氏関係資料)〕

天保14年(1843)9月

寸法:92.4×64.0㎝

展示場所:常設展示室2階テーマ3近世

展示期間:2024年11月23日(土)~12月27日(金)(予定)

みなさんは「家相(かそう)」という言葉をご存知でしょうか。屋敷地の形、建物の間取りや配置について、地形や方位などでその場に居住する人へ幸福を招き、災厄を未然に防ぐという考え方です。この「家相」という言葉は、検索すると多くの記事が見られ、引っ越しや家の建築、増改築をする際などに調べられているようです。

この「家相」という考え方が一般的になったのは江戸時代後期のことで、家相見という専門家、もしくは数多く刊行された家相書によって勉強した者により家相判断がなされました。この家相判断がなされた診断書を「家相図」といいます。屋敷を描いた図の上に、方位を表す線が引かれていることが特徴ですが、家相にも流派があり、その中心点をどこに置くかはその流派によって異なりました。(現在は建物の中心に配置することが主流となっているようです。)

今回の今月の逸品では、旗本大久保喜右衛門家の「家相図」をご紹介します。大久保喜右衛門家は、徳川家康の祖父松平清康の家臣大久保忠俊の子孫の家系で、寛永10年(1633)より相模国大住郡笠窪村(現在の伊勢原市笠窪。最寄駅は小田急線鶴巻温泉駅)に350石の知行所を持つ旗本でした。

旗本とは、知行高1万石以下で将軍御目見以上の徳川将軍家直属の家臣を指します(知行高1万石以上は大名、御目見以下は御家人)。江戸周辺地域である現在の神奈川県域(武蔵国3郡と相模国)には旗本の知行地が多く設定されており、県域に知行地をもつ旗本は496家にも上りました(「旧高旧領取調帳」)。しかし、これら旗本は知行地に住んでいたわけではなく、その多くが江戸在住であり、江戸城下に屋敷地を拝領し、幕府の様々な役職に就いていました。この旗本大久保喜右衛門家の「家相図」は、大久保喜右衛門家が幕府より拝領した駿河台小袋町の屋敷を描いたものです。江戸城下の北から西側にかけては旗本屋敷の密集地域ですが、駿河台を描いた江戸切絵図にも確かに「大久保喜右衛門」の文字が見え(図1 江戸切絵図 嘉永三年「増補改正飯田町駿河臺小川町絵圖」尾張屋版)、この場所に屋敷があったことがわかります。この場所は現在のお茶の水駅近くの明治大学の敷地にあたり、明大通りから山の上ホテルへと向かう坂道の途中に位置します。大久保喜右衛門家の屋敷地を描いた絵図はもう一点あり〔図2 拝領屋敷地図并家作絵図共(駿河台屋敷図)〕、この図を見ると、その広さは650坪(約2184平方メートル)、傾斜地でしたので敷地内に高低差が生じていたようで、建物は高位置にあたる敷地の北から西側に集中して建てられ、東から西側には建物が建てられていません。東側は一段低くなり、屋敷から見下ろす庭になっていたのかもしれません。

では、「家相図」を詳しく見てみましょう。門、玄関、土間、板の間、居室には何畳敷かの数字が描かれ、屋敷の間取りが描かれています。赤字で湯殿や厠、倉庫など名称が記されています。画面中央部には貼り紙があり間取りの変更が見られ(図3 貼り紙下の様子)、おそらくこの部分の改築に際して家相図が作成されたのでしょう。方位を示す線が引かれ、方位線には赤線と黒線があります。画面左上(図4 署名部分)には「天保十四年癸卯年 秋九月吉日 鳥海陸奥守」との署名があり、さらには「尤黒書筋用候而吉也」とあることから赤線、赤字の書き込みよりも黒線の方が後に書き加えられたもので、鳥海陸奥守という人物が家相判断をし、赤線の家相判断を訂正したものであると考えられます。赤字で「六十九歳時大久保与右衛門」という書き込みもあるため、赤字は近世後期の当主与右衛門忠興(役職:御徒頭)が69歳の時、天保12年(1841)の家相判断であることがわかります。鳥海陸奥守は既にあった家相図の上に書き込む形で中心点のずれを指摘したのでしょう。

この「家相図」には剥がれてしまった貼り紙(長屋が描かれている)がありますが(図5 はがれた貼り紙)、図2と見比べると、表門の東側にある長屋であることがわかります。「家相図」に長屋が描かれていないことから、「家相図」は天保14年以降に描かれた屋敷図であり、この長屋は天保14年以降に建てられたものであることもわかります。大久保喜右衛門家は、弘化2年(1845)には与右衛門忠興が亡くなり、喜右衛門忠董(土佐守)に代替わりすると、忠董は嘉永3年(1850)御徒頭、安政2年(1855)御先手鉄砲頭、万延元年(1860)火附盗賊改加役、文久元年(1861)京都町奉行、文久2年浦賀奉行と昇進を遂げます。このような状況の中で、抱える家臣が増え、長屋を増築したのかもしれません。

慶応4年(1868)徳川幕府が終焉を迎えると、旗本たちが居住した拝領屋敷は上地となり、屋敷はもとより畳・建具、庭の木・石に至るまで全て返納となりました〔図6 旧屋鋪上地書付(駿河台小袋町) 明治33年(1900)2月〕。職も屋敷も失った旗本たちは新政府に帰順し朝臣となるもの、徳川家に従い駿府へ移るもの、農業や商業に従事するものとそれぞれの道を選び、新たな時代を生き抜いていくことになります。

「家相図」に描かれている間取り図を、時代劇の屋敷の場面をイメージしながら御覧いただくと、まるで屋敷の中にいるように立体的に見えてくるかもしれません。想像力を駆使してお楽しみください。

(根本 佐智子・非常勤学芸員)

参考文献

明治大学記念館前遺跡調査団『江戸駿河台の旗本屋敷跡 明治大学記念館前遺跡発掘調査概報』(明治大学考古学博物館 1998)

追川吉生「明治大学記念館前遺跡」(『木簡研究』20号 木簡学会 1998)

宮内貴久『風水と家相の歴史』(吉川弘文館 2009)

- 過去の「今月の逸品」は、「過去の今月の逸品」をご覧ください。