展示

特別展

地図最前線-紙の地図からデジタルマップヘ-

人類は様々な方法で世界の姿を捉え、表現してきました。その営みを記録するのが、地図です。日本では、江戸時代に木版刷りの地図が広く流通するようになり、明治時代以降は銅版をはじめとする印刷技術の展開を受けて地図の表現が多様化しました。そして、今日ではインターネットを通じて世界に発信されるデジタルマップが人々の生活に不可欠なものになっています。本展では、主に近現代の「紙の地図」に焦点を当て、地図を作り、地図を使った人たちの活動に迫ります。

地図印刷技術の転換期にあたる19世紀後半から20世紀初頭に活躍した岩橋教章・章山親子。今から90年前に神奈川県のパノラマ絵図を描いた吉田初三郎。芝浦製作所の技術者で水力発電開発のために地図を愛用した岸敬二郎。これらの人たちに関する館蔵品に加え、神奈川にとどまらず各地の地図資料を展示します。紙からデジタルへと地図のかたちが移りかわりゆく現代社会において、地図と人の歩みを考えます。

※ 混雑時は入場制限をする場合があります

※ 会期中に作品・資料の展示替を行います

関連動画

神奈川県の動画広報「かなチャンTV」にて、関連動画を掲載しています。ぜひご覧ください。

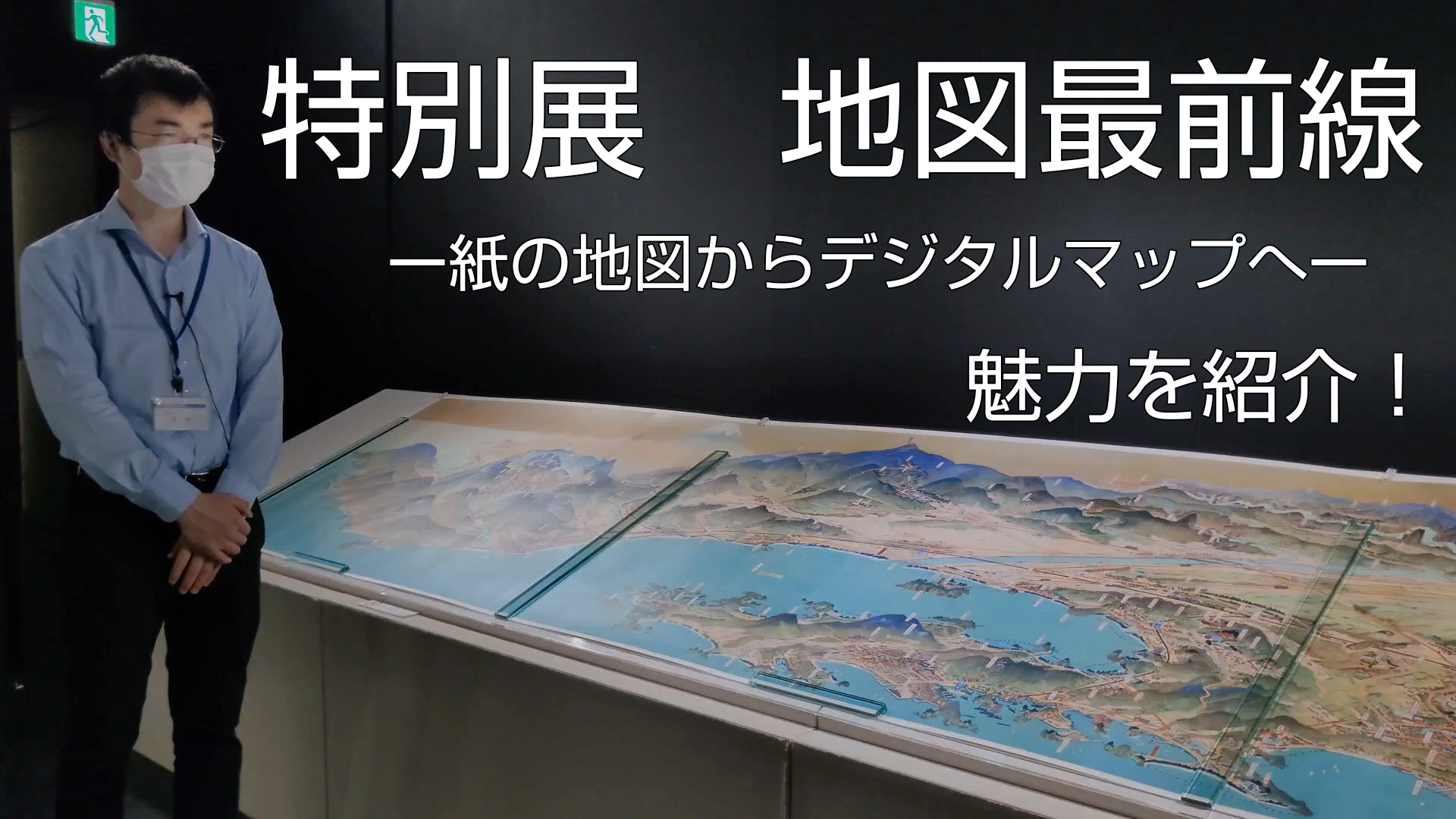

| 特別展「地図最前線-紙の地図からデジタルマップへ-」前期の展示紹介 |

| 特別展「地図最前線-紙の地図からデジタルマップへ-」後期の展示紹介 |

開催情報

会期・休館日・開館時間・観覧料

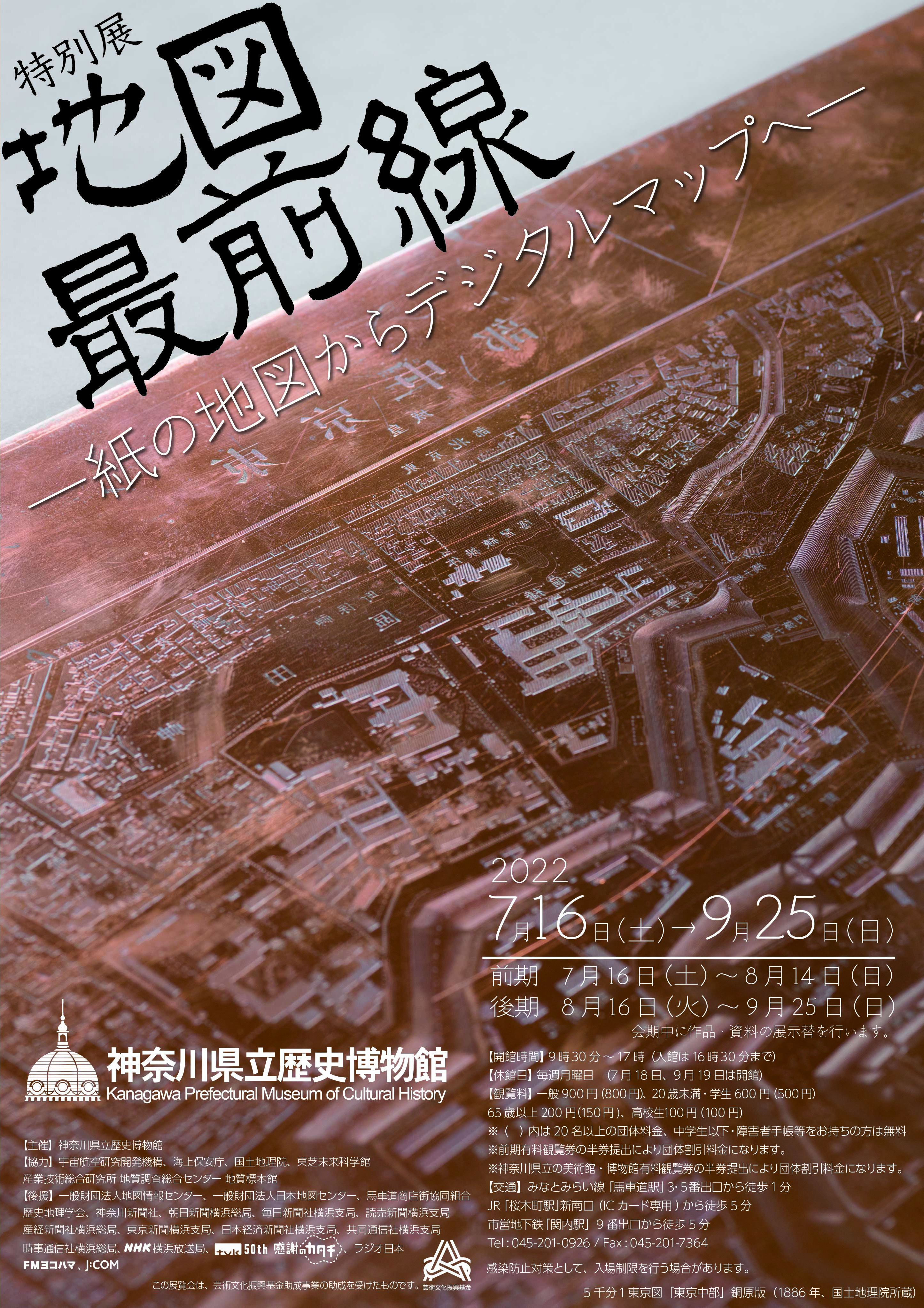

■会期:2022年7月16日(土)~9月25日(日)

【前期】7月16日(土)~8月14日(日)

【後期】8月16日(火)~9月25日(日)

■休館日:月曜日(7月18日、9月19日は開館)

■開館時間:午前9時30分~午後5時(入館は午後4時30分まで)

■観覧料:

| 区分 | 特別展・常設展 セット料金 |

特別展 | 常設展 |

|---|---|---|---|

| 一般 | 1100円(1050円) | 900円(800円) | 300円(250円) |

| 20歳未満・学生 | 700円(650円) | 600円(500円) | 200円(150円) |

| 65歳以上 | 250円(250円) | 200円(150円) | 100円(100円) |

| 高校生 | 200円(200円) | 100円(100円) | 100円(100円) |

※中学生以下・障害者手帳等をお持ちの方は無料、( )内は20名以上の団体料金

※前期有料観覧券の半券提出により、団体割引適用になります。

※神奈川県立の博物館等の有料観覧券の半券提出により団体割引料金になります。

会場

神奈川県立歴史博物館 1階 特別展示室・コレクション展示室

主催

神奈川県立歴史博物館

協力

宇宙航空研究開発機構、海上保安庁、国土地理院、産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質標本館、東芝未来科学館

後援

一般財団法人地図情報センター、一般財団法人日本地図センター、馬車道商店街協同組合、歴史地理学会

助成

本展覧会は、芸術文化振興基金助成事業並びにJSPS科研費19K13451及び19K01149の助成を受けたものです。

展示構成

序章 世界の捉え方

1章 「紙の地図」の時代

2章 地図を作る

3章 “Homo mapiens” たち

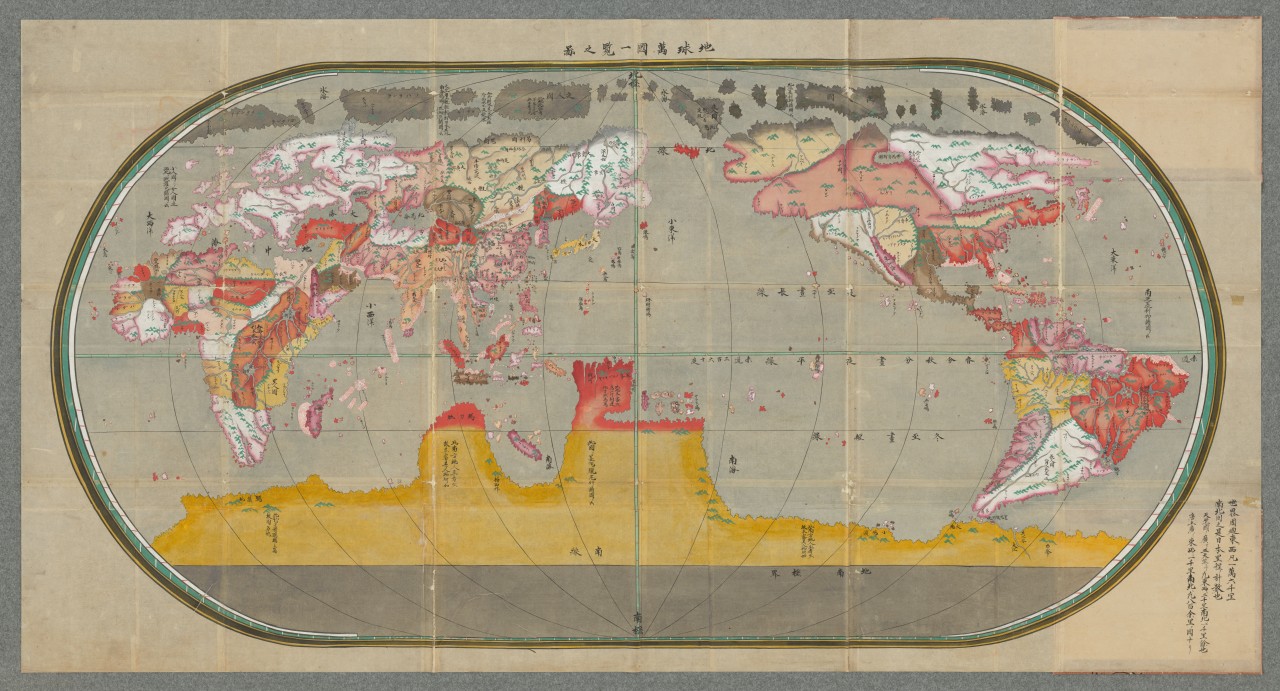

序章 世界の捉え方

現代社会では宇宙空間の人工衛星が地球を観測しているように、人類は、それぞれの時代、それぞれの技術で、自らが住まう世界を捉えてきた。インターネットを通じて世界に発信されるデジタルマップと同様に、鎌倉時代の日本図や江戸時代の世界図もまた、当時最前線の地図であった。21世紀も四半世紀が過ぎようとする2022年の今日、紙の地図からデジタルマップへの移行期のただ中にあると捉えれば、人類の歴史に不可欠な紙の地図について理解を深める良い機会かもしれない。かつて地図は紙でできていた─。いずれ人類が、そのように振り返る時代が来るのであろうか。

主な展示品

地球観測衛星だいち模型・準天頂衛星みちびき模型(宇宙航空研究開発機構)

1章 「紙の地図」の時代

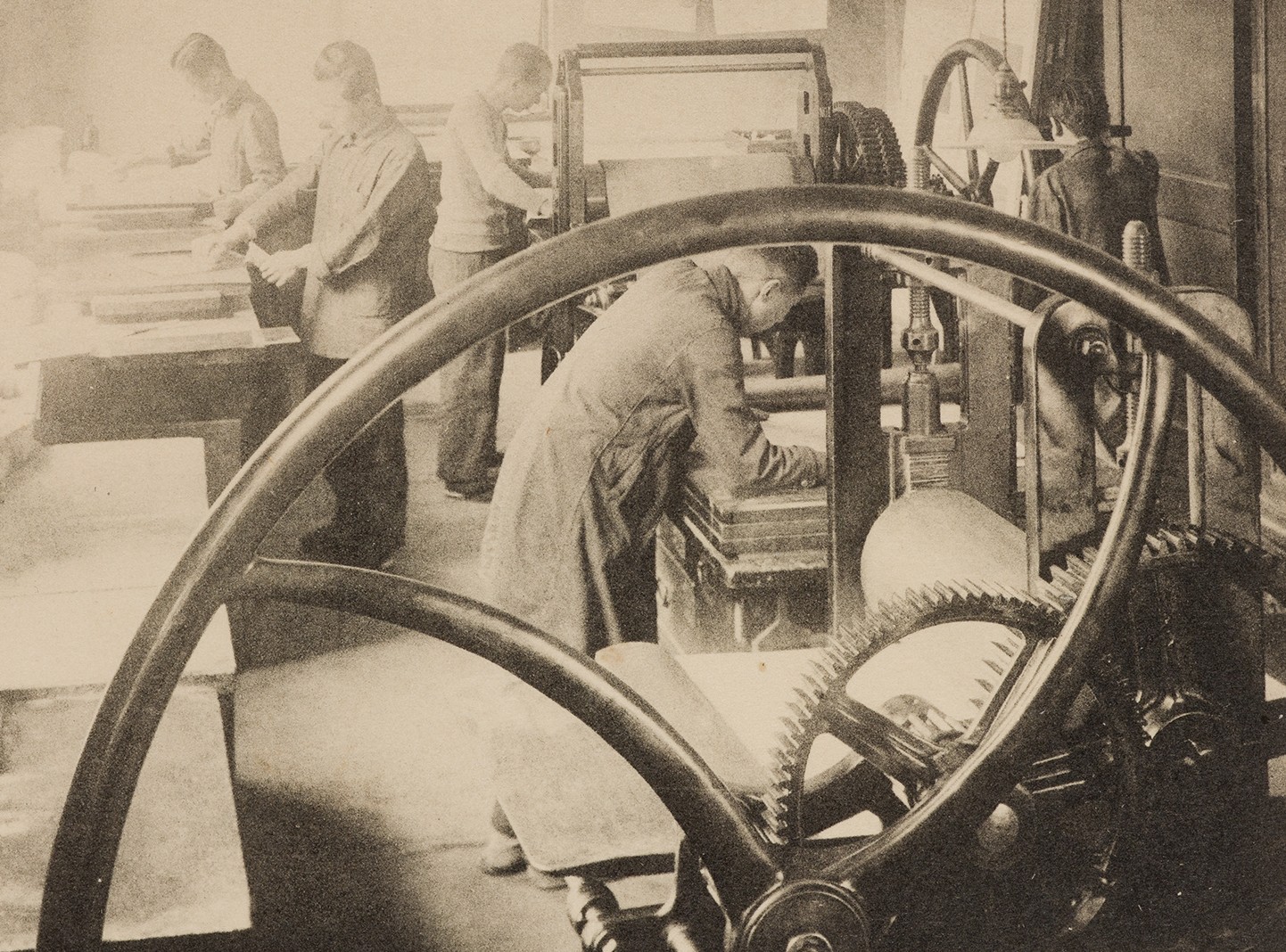

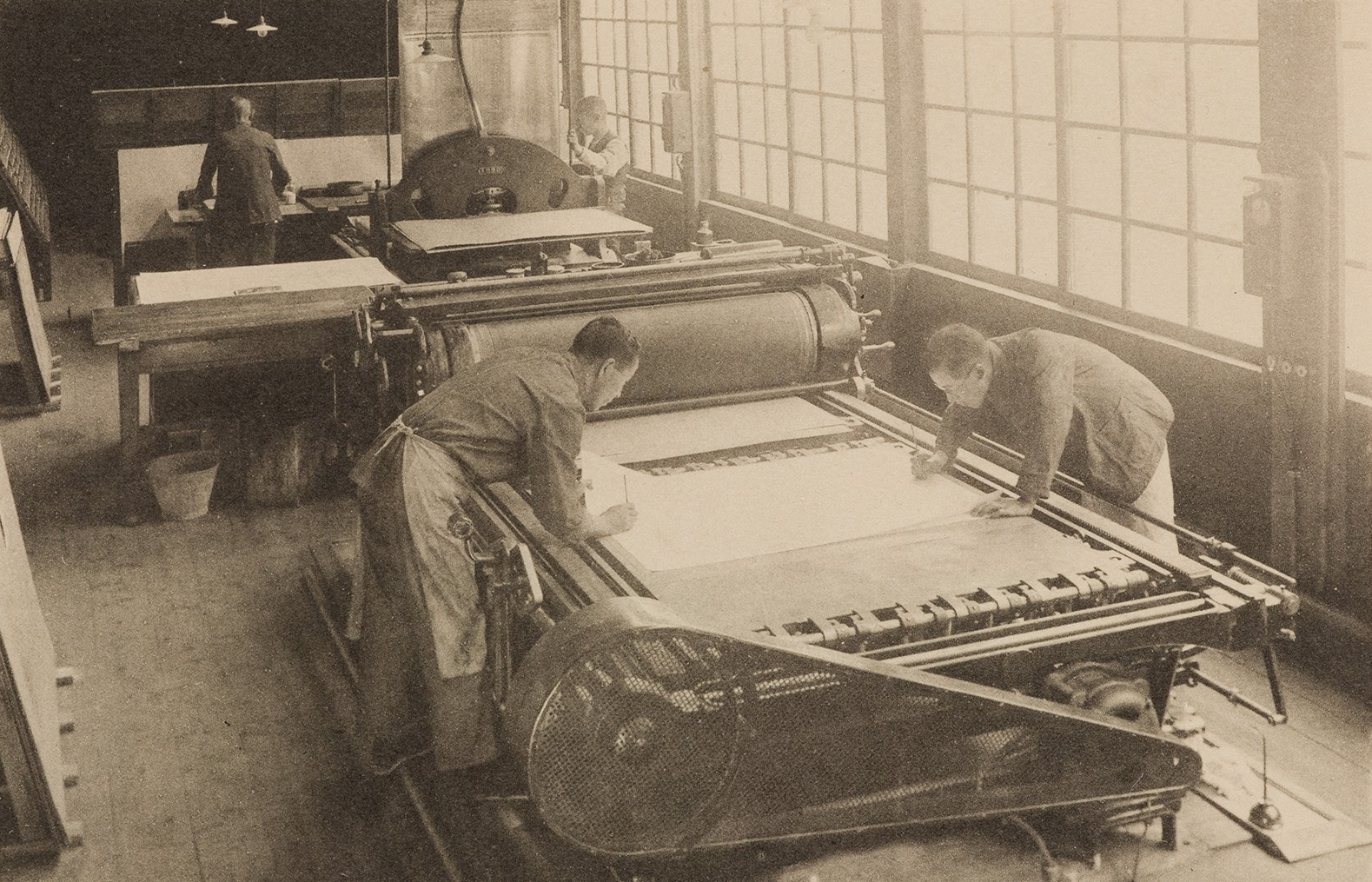

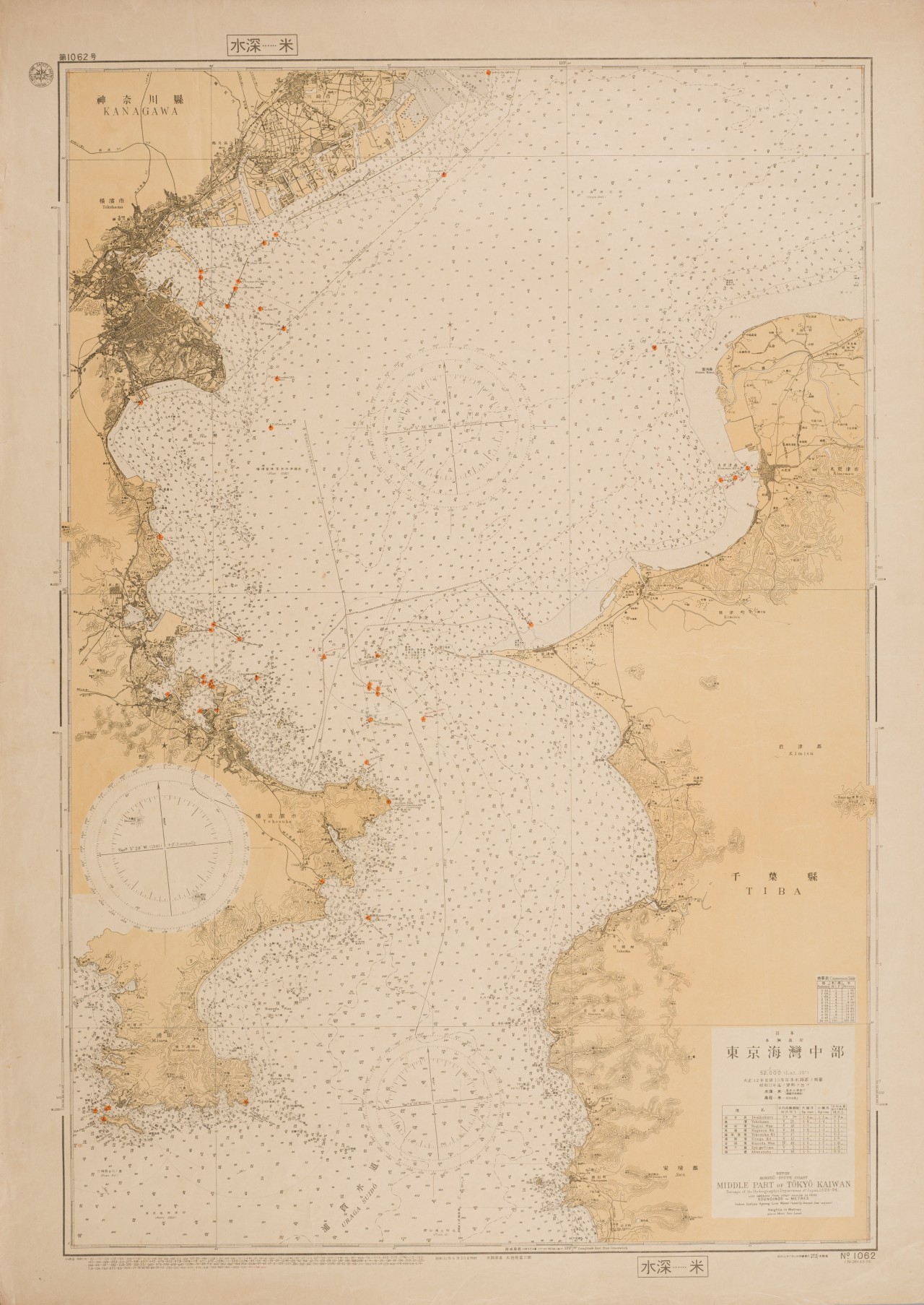

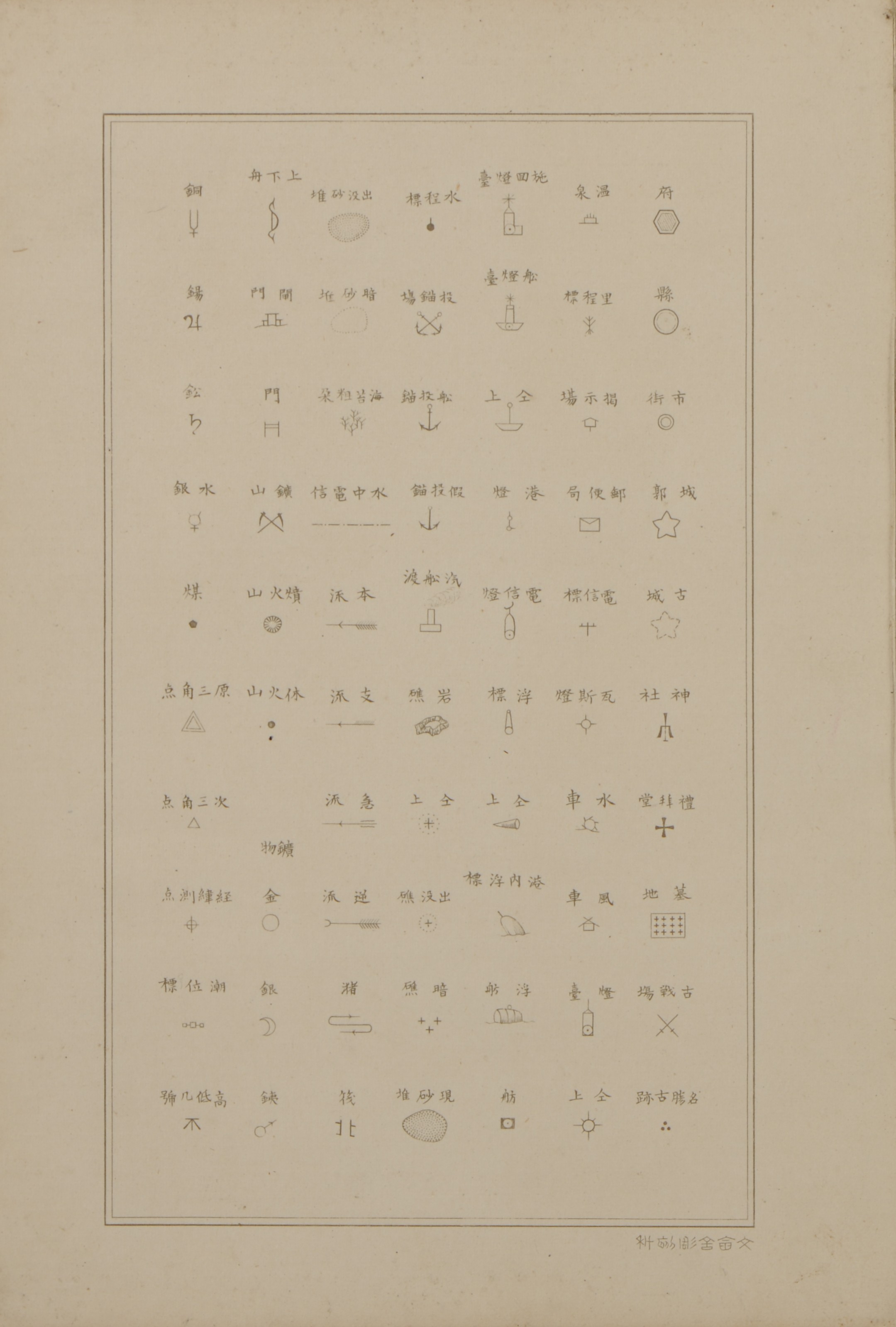

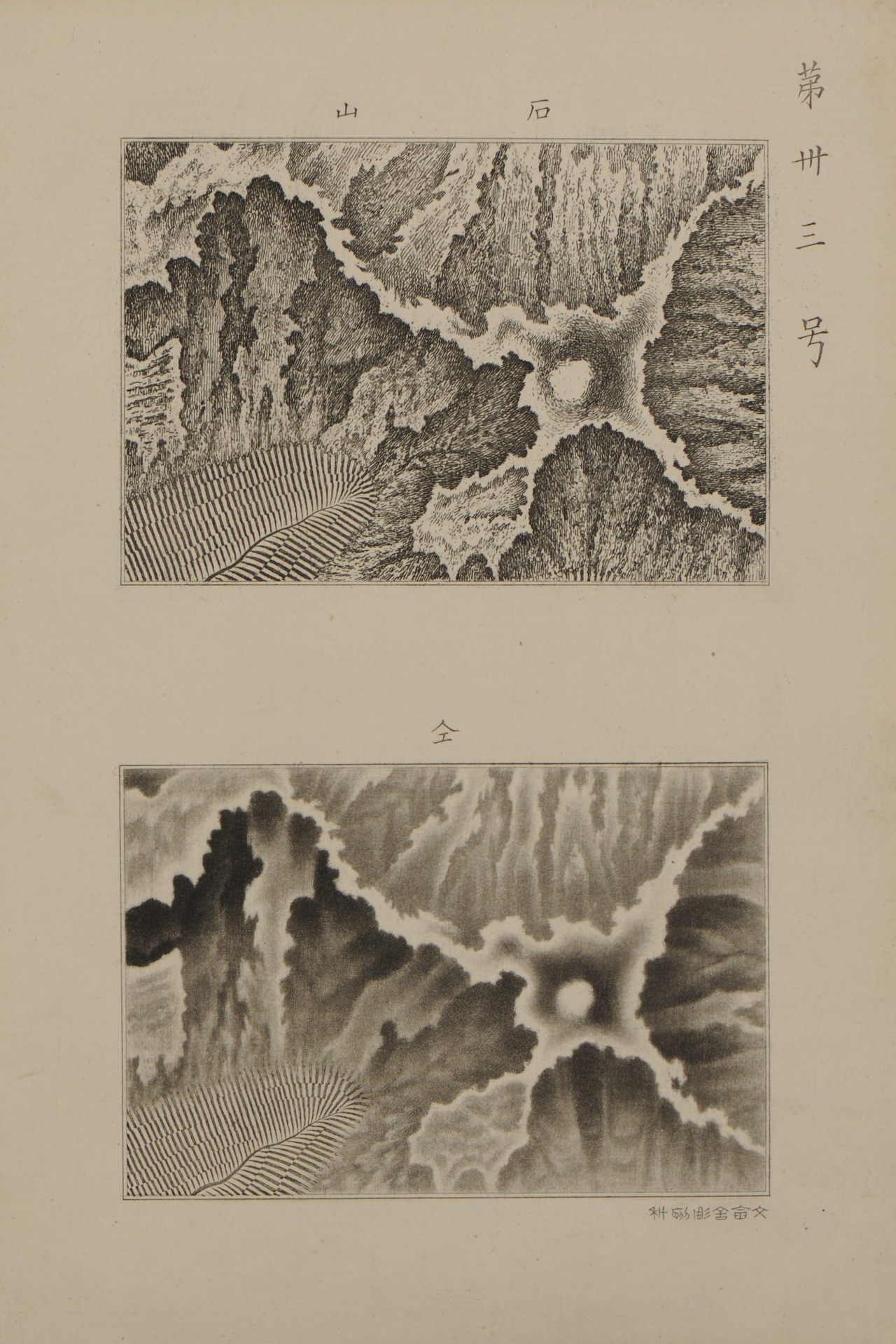

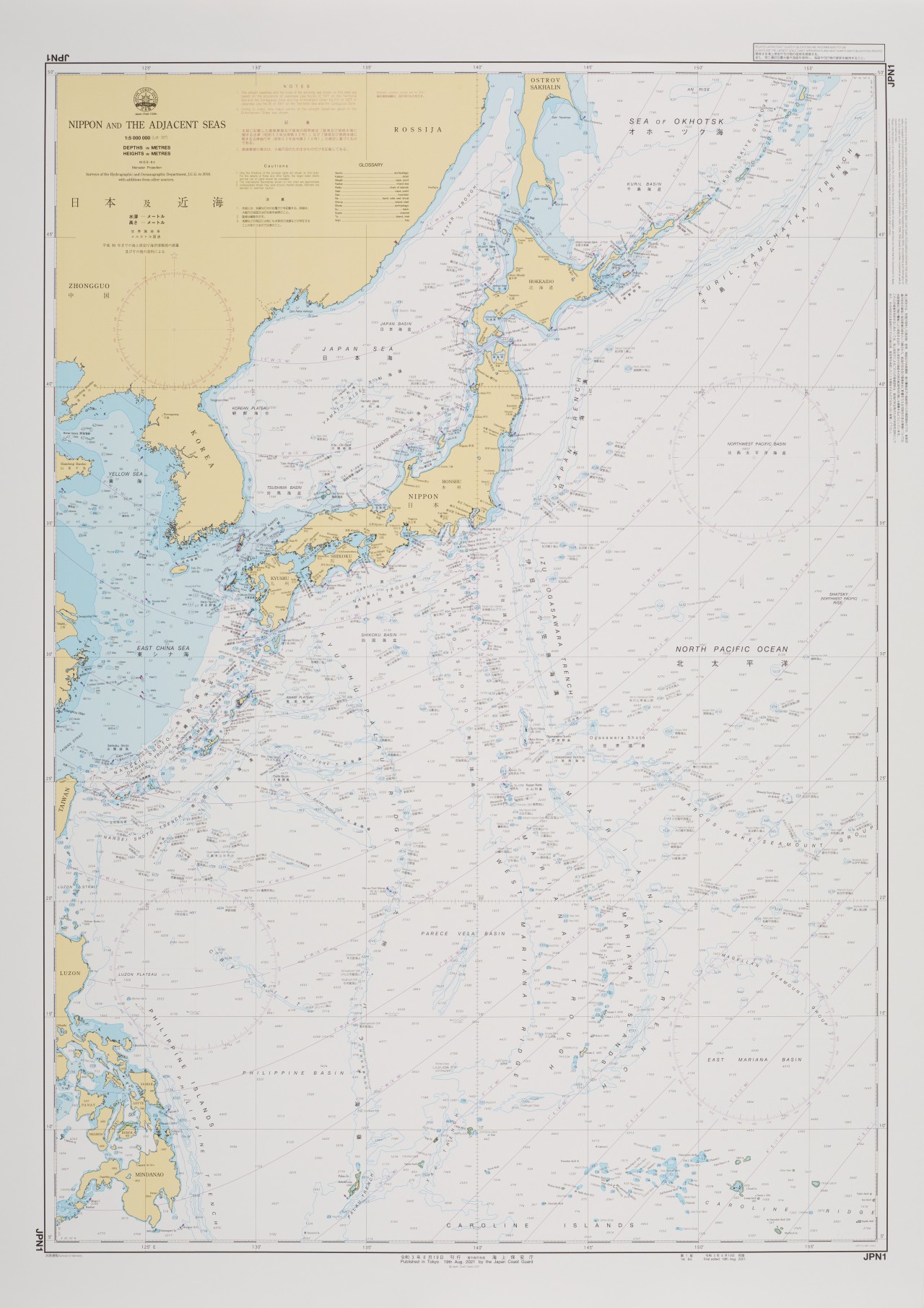

どこまでもスクロールできて地球の裏側までつながるデジタルマップとは異なり、「紙の地図」に表現できる範囲は有限である。そこには、世界と日本、県と村といったように、何らかのまとまりを持つ単位が描かれていた。鎌倉時代の日本図や江戸時代の世界図に表現された世界は、現在知られているものとは異なっている点もあるが、いずれも当時の知識をふんだんに盛り込んだ最前線の地図であった。明治時代以降には、銅版、石版、亜鉛版といった印刷技術の発展を受けて、地図の表現は多様化した。日本の地図作りを担った陸地測量部や水路部の動向にも注目しながら、「紙の地図」を堪能されたい。

世界と日本、県と村

土地を測る、海を図る

陸地測量部写真帖(1932年、当館)

2章 地図を作る

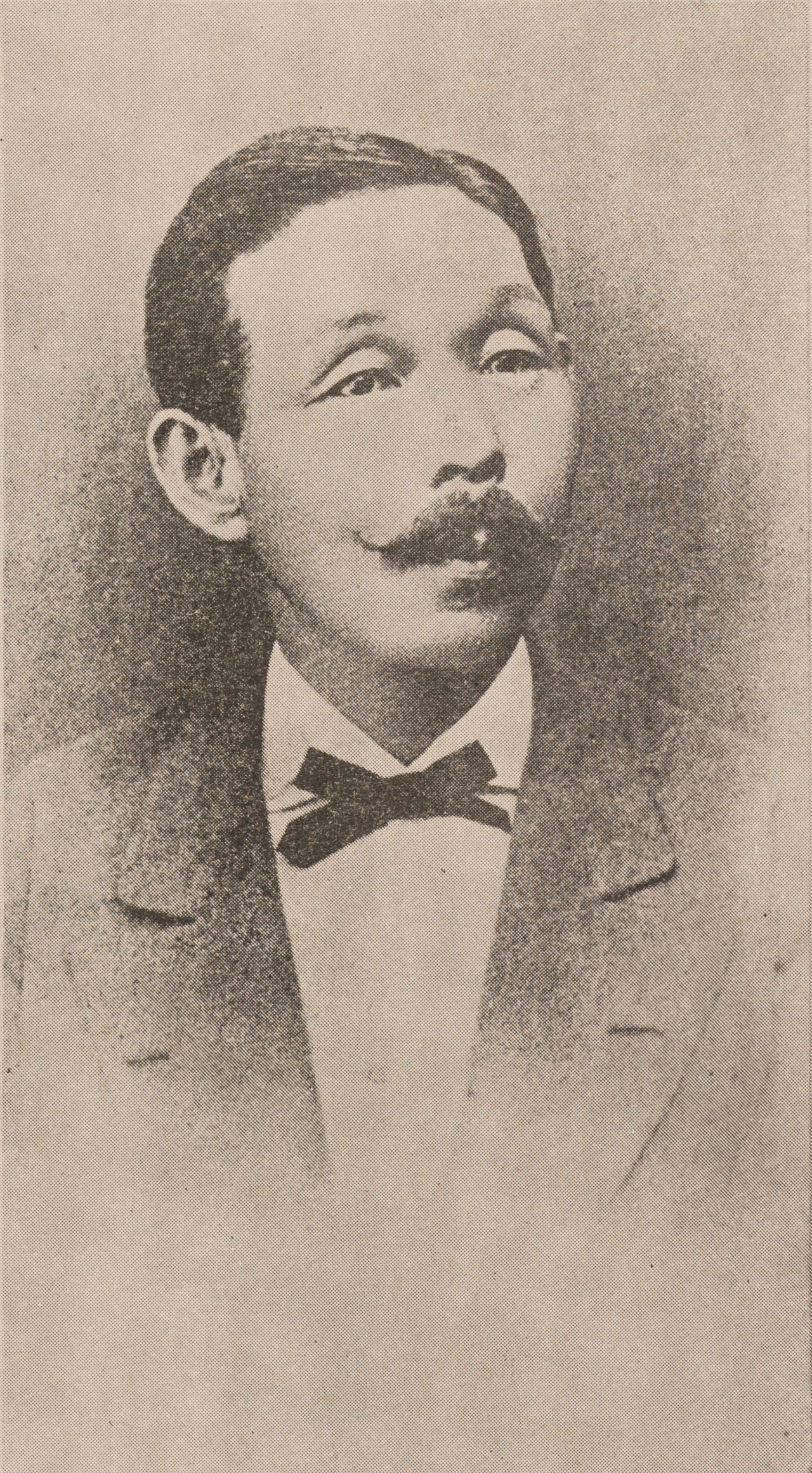

地図印刷技術者 岩橋教章と岩橋章山【前期】

人類は、自らが住まう世界を深く理解するため、地図作りに情熱を注いできた。明治時代の銅版印刷による地図には驚くほどの精緻さで地上の様子が描写され、作り手の尋常ではない姿勢が見て取れる。とりわけ注目すべきは、親子2代で地図作りに携わった印刷技術者の岩橋教章と章山である。父の教章は、1873(明治6)年のウィーン万博へ派遣され西洋の技術を習得すると、帰国後は主に内務省地理局で地図の印刷事業に取組んだ。息子の章山は、日本と台湾を行き来しながら印刷技術の開発にあたり、父の業績を後世へ語り継いだ。当時の最新技術によって作られた地図を通じて、最前線で活躍した人たちの動向に迫る。

(『正智遺稿』、当館)

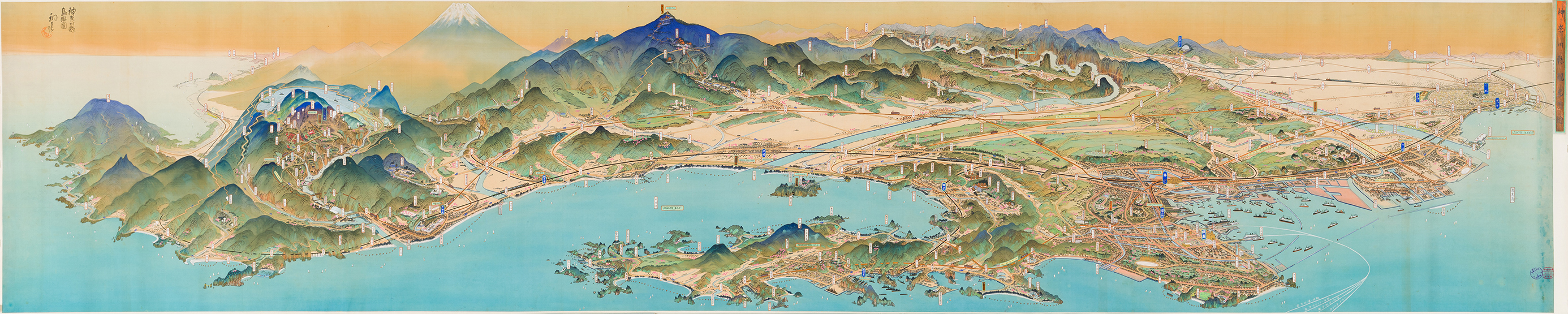

鳥瞰図絵師 吉田初三郎【後期】

鳥の視線で上空から地表面を斜めに見下ろすようにして描かれた地図を鳥瞰図と呼ぶ。大正から昭和にかけて各地で鳥瞰図を描き、一世を風靡した人物が吉田初三郎である。神奈川県内では、早くは1917(大正6)年頃から鎌倉や箱根で鳥瞰図を手がけ、1932(昭和7)年には全長約4mの神奈川県鳥瞰図を描いた。その鳥瞰図を丹念に読み込めば、交通網が展開する様子や、関東大震災から復興を遂げようとする状況など、描かれた当時の最前線の姿が浮かび上がってくる。吉田初三郎の弟子であり、戦後に横須賀を拠点にして多くの鳥瞰図を描いた中村慈郎にも注目して、鳥の目で眺めた地域の様子を紹介する。

※別ウィンドウで拡大表示します

※別ウィンドウで拡大表示します

※別ウィンドウで拡大表示します

3章 “Homo mapiens” たち

人類はまた、自らが住まう世界を深く理解するため、地図を使ってきた。ときに、地図を作る人たちと同様の情熱をもって地図を使う人たちがいる。例えば、郷土の歴史を知るため、現在の横浜市域を描いた最も古い地図として知られる武蔵国鶴見寺尾郷絵図を模写した人たちがいた。また、芝浦製作所の電気技術者である岸敬二郎は、水力発電の適地を探すために日本各地の地図を座右に置いて愛用した。1950年代に導入された製図技術であるスクライブ法や、地図のデジタルデータを記録した平成はじめのフロッピーディスクなど、技術の移りかわりを物語る資料とともに、 “Homo mapiens” たちの諸相を眺める。

横浜の歴史家たちが写した「武蔵国鶴見寺尾郷絵図」【前期】

(1948年、横浜開港資料館)

(1948年、横浜開港資料館)

芝浦製作所技術者の岸敬二郎が使った地図帳【通期】

移りかわる最前線

展示ガイド

図録

ミュージアム・ショップのページをご覧ください。

展示資料リスト

特別展「地図最前線-紙の地図からデジタルマップへ-」展示資料リスト

関連資料

ぬりえ

関連行事

- 記念講演会「近代日本における鳥瞰図の系譜」

- 連続講座「地図を使った人たち」(全2回)

- 連続講座「地図を作った人たち」(全2回)

- 大人向けワークショップ「デジタル鳥瞰図を作る」

- 現地見学会「横浜・関内を歩く」

- 子ども(小学生)向け講座「地球観測衛星の役割-地図・防災・環境保全」

- 子ども(中学生)向け講座「私は地球のどこにいるの?-経度・緯度・高さの話-」

- 学芸員による展示解説

※ 関連行事の詳細は、催し物案内をご覧ください。